放課後等デイサービス 「ドーユーラボ」は、ADHDやASD、SLDなどの神経発達症(発達障害)や高知能の子どもたちに向けて沖縄県内で那覇市・浦添市・沖縄市の3事業所で運営を行っております。

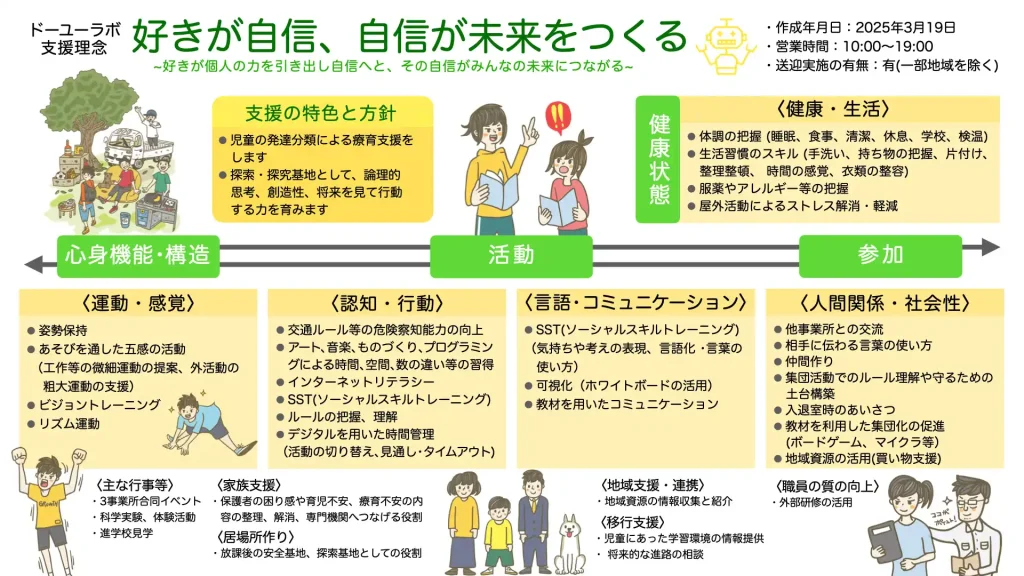

私たちが信じるもの(ドーユーラボの支援理念)

私たちが信じるもの

好きが自信、自信が未来をつくる

好きが個人の力を引き出し自信になり、その自信がみんなの未来につながると確信しています。

ドーユーラボの支援の特色と方針

子どもたちの発達分類(ADHD・ASD・SLD)による療育支援を行います。

探索・探究の基地として、「論理的思考」「創造性」「将来を見据え行動する力」を育みます。

論理的思考

小学校の学習指導要領にもプログラミングが登場し、今後ますます必要性が高まっていく分野の一つです。

プログラムは、エラーがなければ命令通り働きます。私たちの生きる世界では、数少ない「ルールの下で平等な世界」の一つです。

プログラムを考える時に必要な基礎的な思考が、「論理的思考」です。

論理的思考は、筋道を立て矛盾なく考え結論を導き出します。

プログラミングも含め今後の「社会」で必要となる考え方です。

物事を体系的に整理し論理的に問題を解決できる力を養っていきます。

創造性

0から1を生み出す力、「創造性」とは、アイデアを形にして世界に届ける一連のプロセスのことを言います。

先ほどの「論理的思考」とは真逆ともいえる、ヒラメキと感性から生まれてくるものもありますが、そのほとんどは、知識や経験からインプットされたものが組み合わさって生まれています。

アイデアを形にするには、たくさんの熱やエネルギーが必要です。一人ではエネルギーが不足していても仲間の協力があれば形にできるかもしれません。ドーユーラボでは、同じ悩みや課題に向き合いながら前に進もうとする仲間がいます。

仲間と共にたくさんの知識や経験を積み、アイデアを形にして世界に届ける力を養います。

将来を見据え行動する力

最先端の技術や場所に積極的に関わり、子どもたちに「未来と将来を感覚的に考えさせる機会」を多く作っています。

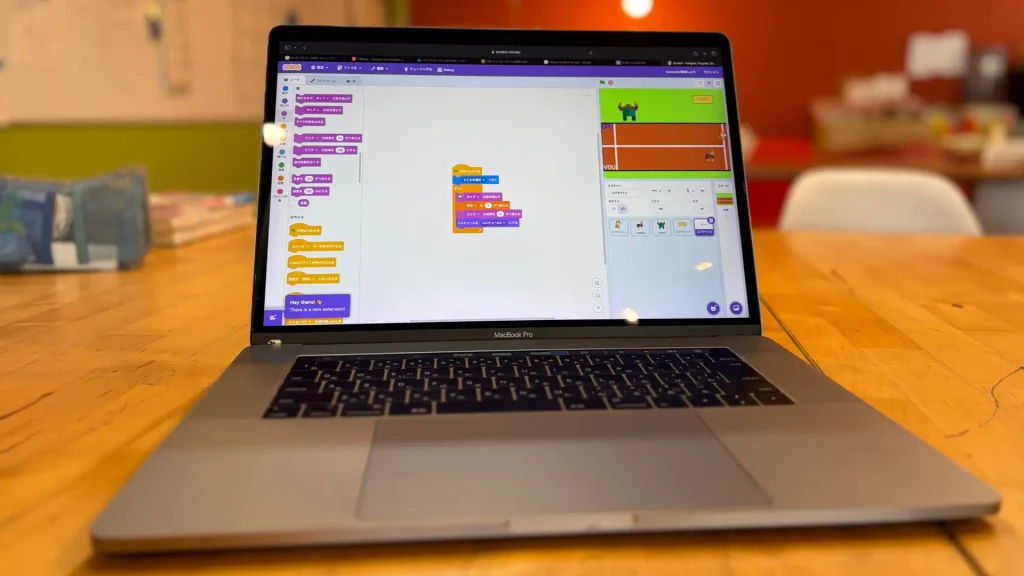

放課後デイサービスとして、国内で初めてApple社よりApple School Managerの認可を受け、子どもたちひとりひとりにMacbook Proを提供し、ゲームづくりでプログラミングを学ぶ環境を実現しています。

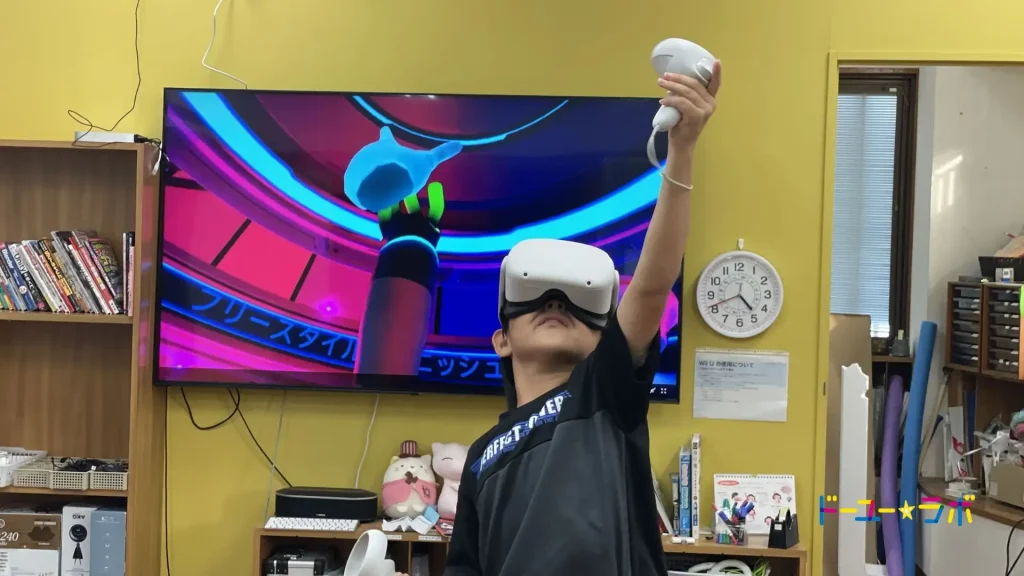

大学や研究機関で使われることもある、Raspberry Pi ラズベリー パイ(プログラミングで動作する制御基盤)や3Dプリンター、Meta Quest(VR端末)など、興味があれば手が届く場所で子どもたちの利用を待っています。

国立琉球大学の学生によるフィールドワーク(児童指導員としての実習)も行いました。

ドーユーラボでは、中学・高校進学はもちろん、大学進学も視野にいれた進路相談も行っております。

子どもたちが、新しい未来に挑戦する力を養います。

神経発達症(発達障害)とは

- Q神経発達症(発達障害)とは、なんですか?

- A

発達障害は、2022年、WHO(世界保健機関)の新しい診断基準の公表により「神経発達症」という名称に変わりました。

「障害」という2文字が「症」へと変わり「特性を受け入れながら過ごしやすい日常を模索しよう」という前向きな流れが生まれてきています。

神経発達症(発達障害)には大きく分けて、ADHD、ASD、SLDの3つの特性があります。

ASD

(自閉スペクトラム症)

感受性豊かな半面

対人関係が苦手

相手の気持ちを想像するのが苦手、つい夢中になって一方的に話してしまうなど、人とのコミュニケーションで課題を抱えやすいと言われています。

感受性が豊かゆえに感覚が敏感か又は鈍感。

以前は「自閉症」「アスペルガー症候群」「特定不能の広汎性発達障害」など含め「広汎性発達障害(PDD)」と呼ばれていましたが、2013年に診断基準の改定で「自閉スペクトラム症(ASD)」として診断名が統一されました。

ADHD

(注意欠如多動症)

好きなことは過集中

疲れ知らずの一面も

集中力がない・忘れっぽい(不注意)、じっとすることができない(多動性)、思い付きで行動してしまう(衝動性)、などの特徴がみられ、学業や仕事、対人関係などに支障が出やすいと言われています。

神経伝達物質(ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニン)の働きが不足気味のため、「頑張れない、集中できない、やる気がでない、切り替えに時間がかかる」という状態になってしまうこともあります。

SLD

(限局性学習症)

自分に合った学び方で

苦手を克服

医学の診断基準では、読み書き障害(読めない)書字障害(書けない)算数障害(計算・推論ができない)があります。

文部科学省の判断基準もあり、「読む、書く、話す、聞く、計算、推論の困難が1つ以上存在し、6ヶ月持続している状態」でも支援が必要とされています。

知的な発達に遅れがない場合が多いです。

原因は様々で、音韻の力に課題がある、不器用さ、視覚過敏、ワーキングメモリの低さ等様々あります。

天才といわれるギフテッドと発達障害は同じなの?

- Q天才といわれるギフテッドと発達障害は同じなの?

- A

天才の子どものことを「ギフテッド」といわれることがあります。

ギフテッド(Gifted)とは、「IQ130以上で同年代の子どもと比べ幅広い領域での突出した才能が見られる」子どものことを言いますが、日本では明確な定義はありません。

文部科学省は、「特異な才能のある児童生徒」という表現を使用しています。

ギフテッドであることの判断方法は、WISC-Ⅳ(ウェクスラー式知能検査)やQEEG検査(定量的脳波検査)によって行われます。

この検査は、神経発達症(発達障害)の診断時、使用される検査と同じものです。

海外の研究でギフテッドの子どもの数値は、全てが一般的な能力より高い場合や突出して高い数値が現れることが多いと言われています。

ギフテッドと神経発達症(発達障害)は、症状として似ている部分もありますが、神経発達症(発達障害)の場合、各数値に大きな凸凹が生まれていたり、平均より下回る数値が多いとされています。

しかし、ギフテッドと神経発達症(発達障害)は、共通して「早期に自覚し環境を整える」ことが重要とされています。

ドーユーラボでは、ギフテッドと神経発達症(発達障害)の共通点でもある「好きなことに過集中できる能力や過敏な感性」を活かせる環境づくりに力を入れています。

子どもたち、それぞれの特性を丁寧に把握し、「こども自身へのトレーニング」と、「周囲の環境整備」という2つの視点から適切な方法で支援していきます。

「早期に自覚し環境を整える」が重要ではありますが、何歳になっても遅すぎるということはありません。

今日からできることを始めていきましょう。

放課後等デイサービス「ドーユーラボ」の支援 5領域

放課後等デイサービス 「ドーユーラボ」では、こども家庭庁が「児童発達支援ガイドライン」の中で提唱する、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域がつながりあって子どもの全体的な発達を促進します。

「健康・生活」

こども自身が意欲的に日常生活が送れることを目指します。

- 体調の把握 (睡眠、食事、清潔、休息、学校、検温)

- 生活習慣のスキル (手洗い、持ち物の把握、片付け、整理整頓、 時間の感覚、衣類の整容)

- 服薬やアレルギー等の把握

- 屋外活動によるストレス解消・軽減

「運動・感覚」

こどもが思い通り体を動かすことができ、強い感覚刺激にも対応できることを目指します。

- 姿勢保持

- 感覚過敏への配慮(個室完備)

- あそびを通した五感の活動(工作等の微細運動の提案、外活動の粗大運動の支援)

- ビジョントレーニング

- リズム運動

「認知・行動」

興味関心を広げる働きかけを積極的に行い、見通しをもった行動の促進を目指します。

こだわりや多動行動の課題など特性を理解し、自ら調整が行えることを目指します。

- 交通ルール等の危険察知能力の向上

- アート、音楽、ものづくり、プログラミングによる時間、空間、数の違い等の習得

- インターネットリテラシー

- SST(ソーシャルスキルトレーニング)

- ルールの把握、理解

- デジタル機器を用いた時間管理(活動の切り替え、見通し・タイムアウト)

- 構造化された環境(いつ・どこで・何を・どのように・どこまで・次は何を)といった情報を視覚的にわかりやすく提示し、情報の整理や環境調整を行う

「言語・コミュニケーション」

他者の気持ちを理解し考え、自分自身の意見を表現できることを目指します。

- SST(ソーシャルスキルトレーニング)気持ちや考えの表現、言語化 ・言葉の使い方

- 可視化(ホワイトボードの活用)

- 教材を用いたコミュニケーション

- ICT機器を用いた多様なコミュニケーション手段の利用

「人間関係・社会性」

安定した愛着関係を土台にルールを学び、他の子との適切な関係(距離感)や集団の中で自己を発揮できることを目指します。

- 他事業所との交流

- 相手に伝わる言葉の使い方

- 仲間作り

- 集団活動でのルール理解や守るための土台構築

- 入退室時のあいさつ

- 教材を利用した集団化の促進 (ボードゲーム、マインクラフト等)

- 地域資源の活用(買い物支援)

ドーユーラボのその他の活動

主な行事等

- 3事業所合同イベント

- 科学実験、体験活動

- 進学校見学

家族支援

- 保護者の困り感や育児不安、療育不安の内容の整理、解消、専門機関へつなげる等の活動を行います。

居場所作り

- 放課後の安全基地、探索基地としての役割を担い、子どもの「こころも体も社会的にも満たされた状態」を守ります。

地域支援・連携

- 地域との連携や地域資源の情報収集と紹介を行います。

移行支援

・児童に合った学習環境の情報収集や提供を行います。

・ 将来的な進路の相談も行います。

職員の質の向上

・ドーユーラボの職員は、外部研修などを活用し積極的に情報や技術のアップデートを行います。

こども家庭庁 「児童発達支援ガイドライン」に基づく

放課後等デイサービス ドーユーラボの事業所

放課後等デイサービス「ドーユーラボ」は、沖縄県内で那覇市、浦添市、沖縄市の3事業所を運営しています。

営業時間・営業日

通常 10:00〜19:00

学校のお休み期間 10:00〜19:00

※児童受入時間とは異なりますのでご注意ください。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 |

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | 休み |

※土日・祝日は基本お休みさせていただきます。

お盆・年末年始などは変則でお休みの場合ございます。

施設見学やご相談は随時受け付けております

ドーユーラボでは、お子さまの悩みや課題のご相談を随時受け付けています。

見学・お問い合わせフォームへお気軽にてご連絡ください。